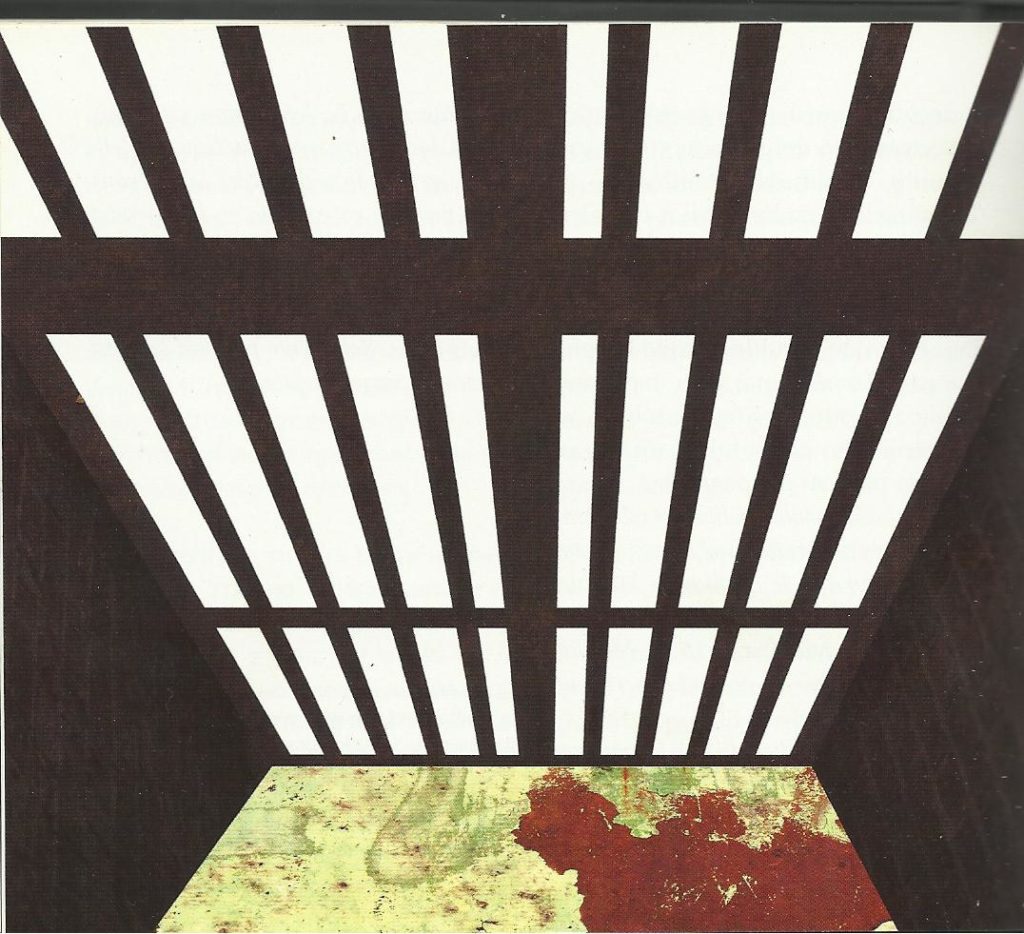

La sangrienta Transición en las cárceles

Torturadores y médicos asesinaron al preso político Agustín Rueda en 1978

Durante la noche del 13 al 14 de marzo de 1978, el preso político anarquista Agustín Rueda murió por brutales torturas en la cárcel de Carabanchel. Esa misma noche, otros siete presos resultaron heridos de diversa consideración a consecuencia de las golpizas y torturas.

Tres días después, el juez dictaba auto de procesamiento por delito de homicidio contra el director de la prisión, Eduardo Cantos Rueda, el subdirector, un jefe de servicios y nueve carceleros. Un año después del brutal asesinato de Agustín, todos los procesados se encontraban en libertad condicional.

Los siete presos lesionados fueron trasladados a varias cárceles del país; uno de ellos murió de un navajazo, algunos salieron a la calle y otros dos al penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha: Pedro García Peña y Alfredo Casal Ortega, cuyos testimonios fueron decisivos en la investigación y que sufrieron represalias y guerra sucia por parte de otros carceleros.

La noche en que Agustín Rueda murió asesinado en la cárcel madrileña de Carabanchel se habían vivido horas de gran tensión. Un chivatazo había hecho que los funcionarios descubrieran la existencia de un túnel de cuarenta metros por el que pensaban fugarse algunos presos. El jefe de servicios necesitaba saber quiénes habían sido los promotores. Así ordenó a varios carceleros que se interrogase a algunos presos, a esos mismos que durante los últimos días se les había visto moverse con cierto nerviosismo, a esos que normalmente oponían mayor resistencia para acatar el reglamento penitenciario: que si había que cambiar las condiciones de la prisión, que si las cárceles, tal y como funcionan, no sirven para regenerar a las personas, sino para embrutecerlas; que si no sé qué sobre una tal COPEL, (Coordinadora de Presos Españoles en Lucha) y cosas por el estilo, entre ellas, insistentemente, que había que salir de allí como fuese y vivir en libertad.

Eran las dos de la tarde del día 13 cuando cuatro carceleros sacaron de la celda a Alfredo Casal, un preso de 22 años que cumplía condena por un atraco de 5.000 pesetas, para conducirle ante el despacho del jefe. Allí, Alfredo estuvo repitiendo una y otra vez que «del túnel ese yo no sé nada», hasta que el jefe les hizo un gesto a los carceleros mientras pronunciaba la palabra “abajo”. Abajo significaba someterse al interrogatorio con torturas. Alfredo recuerda que fue conducido a la rotonda, conocida en el argot carcelario como la «perra chica», y situada en la parte inferior del penal. Nada más llegar, dice que comenzó a sentir escalofríos. «Era puro miedo», asegura. Y es que lo que vio no le podía dejar mucho margen de dudas sobre lo que le aguardaba: en la habitación había diez carceleros, a los que luego identificó en sucesivas rondas de reconocimiento ante el juez, que estaban “(…) sin camisa, con las porras de goma encima de la mesa y en clara disposición de comenzar el interrogatorio”. No más de doce minutos estuvo Alfredo en la «perra chica»; salió de allí con “claras huellas longitudinales y en forma transversal, de las, al parecer, marcas dejadas sobre su tórax por las llamadas defensas de goma empleadas contra el declarante; intenso hematoma en región superior nasal y cuencas orbitales, y huellas congestivas en ambas manos”.

Otros compañeros suyos salieron peor librados del interrogatorio: a Jorge González se le apreció «contusión en el hombro derecho, con probable fractura, pequeños y múltiples hematomas, como los que pueden producirse golpeando con los nudillos»; a José Luis de la Vega, «múltiples y pequeños hematomas, vergajazos múltiples y amplia contusión en la parte baja del hemitórax izquierdo»; a Juan Antonio Gómez Tovar, fractura de costilla; a Miguel Angel Melero, «extenso hematoma en muslos y nalgas, amoratados, congestionados y esquimóticos ambos hombros»; a Felipe Romero, «contusiones erosivas, hematomas y contusión en órbita derecha, con hemorragia conjuntival», y a Pedro García Peña, «contusión en hombro izquierdo y base de región esternal».

Alfredo insistía en que tuvo suerte, no porque las palizas fuesen menores, eso no -dice que él puede asegurarlo-, pero sí que fueron relativamente breves. A los doce minutos de su comienzo, el jefe entró en la sala y ordenó a los torturadores que parasen. «Dejad a éste, ya tenemos todos los detalles que nos interesan sobre quiénes han abierto el túnel.» Y en cuanto dijo esto se marcharon todos.

Agustín Rueda estaba barriendo el patio cuando fueron a buscarle. Parece ser que le condujeron también a la «perra chica». Después de las palizas, cuando se reunió con algunos compañeros, nada relató de lo que le había pasado. Sólo podía repetir una y otra vez que se encontraba muy mal y que le parecía que iba a morirse. Su agonía, de más de seis horas, fue presenciada en parte por Alfredo Casal, porque cuando dejó la «perra chica» fue trasladado a las celdas destinadas a los condenados a muerte («No se trataba de ninguna ironía, es que estas celdas eran precisamente las más aisladas y estaban vacías») y allí encontró, acostado sobre la colchoneta y retorciéndose, a su compañero Agustín, y a pocos metros, pero éste en mejor estado físico, a Miguel Angel Melero.

“Agustín estaba como postrado”, declaró Alfredo. “Decía que avisáramos al médico, porque estaba muy mal y él pensaba que se iba a morir. Al poco rato llegó el doctor, le estuvo mirando e incluso le clavó unas agujas en las piernas, y Agustín no se quejaba, no decía nada, porque es que no las sentía, ¿no? A mí, si me clavan agujas en las piernas, me pongo a chillar, y él ni se movió, así es que era porque no se enteraba.” El doctor, según el testimonio de Alfredo Casal, pareció no darle mucha importancia al estado de Agustín. No ordenó que le trasladasen a la enfermería. Por lo que declaró Alfredo, se limitó a decirle que si se sentía tan mal era porque; “(…) había cogido humedad mientras había estado excavando el túnel”. Agustín le pidió primero al médico, luego a los carceleros, que le ayudasen para ir al retrete, porque él se sentía incapaz de andar. Tampoco le hicieron caso y se hizo sus necesidades encima, sin apenas moverse de la colchoneta. Cuando llegó la hora de la cena, Alfredo subió a por la comida de los tres, ya que era él quien mejor se encontraba físicamente. Esa noche había para cenar sopa, un segundo que no recuerda y una naranja de postre. Miguel Angel tomó la mitad de la sopa y todo el postre, mientras que Agustín no probó nada, sólo tomó naranja y media y repetía que tenía mucha sed. Alrededor de las diez y media, cuatro funcionarios de la enfermería se llevaron a Agustín en la misma colchoneta en que estaba tendido, “(…) estaba ya inconsciente, con un movimiento raro y alarmante en los ojos y no nos dijo nada cuando se marchó, yo creo que es que ya ni nos veía”.

Los siete presos que denunciaron haber sufrido malos tratos ese día dijeron que a Agustín le pegaron en la rotonda de la perra chica, aunque ninguno lo vio. Pero aseguran deducirlo, porque, dicen, esa habitación produce mucho eco y ellos estuvieron un buen rato oyendo los gritos de su compañero y el sonido seco de los golpes. Alguno testimonió que había oído tirar unos cubos de agua sobre la persona que se hallaba dentro y de la que reconocía la voz de Agustín, “seguramente para reanimarle”. Después vieron muy cerca de esa rotonda unas zapatillas y un pantalón de pana marrón, sucio, de alguien que no pudo quitarse la prenda y se hizo sus necesidades encima.

Estos fueron los datos que entre todos aportaron sobre su compañero asesinado. En la enfermería nadie le vio, y alrededor de las siete de la mañana del día 14 se empezó a correr la voz de que estaba muerto. Varias horas después, sobre las 11.30 horas del día 14, se recibió una llamada telefónica en el juzgado de guardia de Madrid. El director de la cárcel, Eduardo Cantos, anunciaba que: “(…) en el Hospital Penitenciario se encuentra el cadáver del recluso Angel Rueda Sierra». La pregunta inmediata del juez fue si la muerte había sido natural o violenta, a lo que Cantos respondió: “No lo sé. Ahora voy a averiguarlo y les volveré a llamar.” Esta nueva llamada se realizó media hora después: “El cadáver ese de que les hablaba tiene algunos síntomas de lesiones en la cabeza y el cuerpo, pero no puedo precisarles ni el origen ni la importancia de esas lesiones.”

El juez de guardia, Luis Lerga; el secretario del juzgado, el fiscal y el médico forense se trasladaron al hospital de Carabanchel. Allí yacía, sobre una mesa, el cuerpo sin vida de Agustín Rueda, vestido con un pantalón de pijama de color verde. Las lesiones de que hablaba el director de la prisión le parecieron al médico forense «hematomas y heridas producidas con vergajazos u otros objetos contundentes, unas seis o siete horas antes de fallecer». El juez quiso saber entonces el origen de las lesiones y ésta fue la respuesta: “A nosotros nos parece que estas lesiones las sufrió ayer por la mañana, cuando le estábamos trasladando a las celdas de aislamiento. Se cayó por las escaleras, ¿sabe?, y cuando fuimos a levantarle nos amenazó con un cuchillo, en actitud muy agresiva, así es que tuvimos que reducirlo con nuestras defensas de goma reglamentarias.”

La autopsia, realizada al día siguiente, comenzaba: “El cadáver pertenece a un varón de unos veinticinco años de edad, de hábito atlético, bien constituido, nutrido y fuertemente musculado.” En el estómago encontraron los restos líquidos de la naranja que le subiera Alfredo.

Entre las conclusiones finales se decía:

1. Se trata de una muerte violenta, producida por un shock traumático.

2. Ha sido consecuencia de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y «técnico».

3. No ha habido asistencia correcta desde el momento de las lesiones hasta la muerte.

Nada más tomar declaración a los responsables de la prisión, a los carceleros, y a los otros siete presos lesionados, el juez decretó libertad bajo fianza de 200.000 pesetas para el director, Eduardo Cantos, igual tratamiento, pero con una fianza de 300.000 pesetas, para los médicos Barrigow y Casas, acusados del delito de imprudencia temeraria, y prisión incondicional sin fianza para el subdirector, Antonio Rubio, el jefe de servicios, Luis Lirón de Robles, y los carceleros Julián Marcos Mínguez, Hermenegildo Pérez Bolaños, Nemesio López Tapia, Alberto Ricardo Cucufate de Lara, José Luis Rufo Salamanca, José Javier Flores Ramos, José Luis Esteban y Alfredo Luis Mallo Díaz.

Según consta en el auto « (…) actuando provistos de porras de goma interfirieron al recluso Agustín Rueda lesiones en la mayor parte del cuerpo, a lo largo del interrogatorio, que determinaron su fallecimiento».

Los citados funcionarios públicos responsables de torturas mortales permanecieron casi un año en la cárcel de Segovia, de la que salieron en libertad bajo fianza al cabo de ese tiempo.

En cuanto a los siete reclusos que resultaron heridos la misma noche en que asesinaron a Agustín, fueron trasladados a las prisiones de Ocaña, Burgos, Málaga y Puerto de Santa María. Dos de ellos, Alfredo Casal Ortega y Pedro García Peña, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha.

Identificaron en diversas rondas de reconocimiento a los funcionarios que creían recordar como autores de los hechos y se ratificaron en sus declaraciones varias veces. En cada declaración iban añadiendo más detalles según iban rememorando la reconstrucción de la brutal historia de torturas.

De:

Memoria de la transición española. Lecturas contra el olvido. Recopilación de V. Antonio López.

Llorando de rabia. A los torturadores les deseo una agonía lenta, con el espíritu de sus victimas como única compañía.