Muerte en prisión

Opinión

El ministro Juan Ignacio Zoido aseguró hace bien poco que no hay personas con «grave riesgo de morir en prisión». La realidad, como tantas veces, ha despejado los discursos demagógicos de quienes llevan las riendas del estado, en especial y en este caso, del titular de Interior. La familia de Kepa del Hoyo puede afirmar rotundamente, aunque sea triste consuelo, que Zoido es un mentiroso.

Es cierto que hay muertes imprevisibles, fruto de las circunstancias, tanto en libertad como dentro de los muros de una prisión, en un lugar u en otro. Los datos, sin embargo, manifiestan que los centenares de muertos bajo custodia policial en el Estado español en las últimas décadas, entre los que se encuentran los presos políticos y los sociales, no lo son por un destino infortunado. La política penitenciaria española, como lo recordó con sorna aquel otro ministro del interior apellidado Rubalcaba, es «la más dura de Europa».

Existe una especie de jactancia precisamente sobre los términos de dureza con los que aplica España su legislación especial. No hablo ya de la levedad con la que cumplen castigo los penados aliados al régimen, corruptos, protagonistas de la guerra sucia o hilanderos del nepotismo atávico que se carcajean del sistema desde un yate en Baleares o una mansión en la rue de Granjes de Ginebra. Me refiero a los del otro lado de la mampara, los hostiles por nacimiento y por convicción.

Hace ya bastantes años, cuando comenzamos las investigaciones que concluyeron con el descubrimiento de un cementerio clandestino que albergaba en la ladera del monte Ezkaba los restos de 131 presos republicanos, tuve la sensación de que la naturaleza humana es capaz de lo peor entre las especies vivientes. Varios escritores afirmaron que la existencia de Dios era incompatible con la de Auschwitz. También con la de Ezkaba, a pesar de que sus carceleros comulgaban cada domingo.

El antiguo fuerte de San Cristóbal fue convertido en prisión desde 1934. Las celdas estaban bajo tierra y únicamente los funcionarios conocían la existencia de la luz, del día y de la noche, que golpeaba las ventanas de sus habitaciones. La orden de un director de prisiones sin piedad, del tipo de los matarifes de Auschwitz, señaló que a San Cristóbal, en Ezkaba, serían trasladados los presos con enfermedades respiratorias, en especial con tuberculosis.

A partir de enero de 1937 fueron llegando presos republicanos. Hasta 1945. Según los registros, al menos 305 murieron en el interior de la prisión, algo así como el 8% de los internados. Encerrados en celdas bajo tierra, la esperanza de vida de los presos era exigua. Fueron enterrados en los cementerios de la cendea y cuando estuvieron repletos, ocultados clandestinamente en la ladera norte del Ezkaba. En 2007 el gobernador militar de Nafarroa negó el permiso a las exhumaciones, pero una orden de Madrid le enmendó la plana. A eso me refería cuando señalaba lo del regodeo, la jactancia.

No es el único ejemplo de esta época, aunque probablemente el más terrible. En Deustu, en Langraitz, en Ondarreta, en Saturraran… la mortalidad carcelaria era superior a la del exterior. Murieron más personas por «desnutrición», es decir por hambre o mala alimentación, en el interior de las cárceles vascas que en el exterior, donde la solidaridad era más palmaria.

Murieron también en traslados, como aquel nefasto a Puerto de Santa María desde Larrinaga y que terminó en tragedia en un punto hasta entonces intrascendente de la sierra de Sevilla, Alanís, donde perecieron más de un centenar de presos, la mitad de ellos vascos. También ocultaron el accidente, lo hicieron desparecer de la prensa y hablaron de aquel sistema penitenciario, como si se tratara de una maravilla. En 1958 los dirigentes franquistas voceaban que “el sistema penal español es el más adelantado, el más progresivo, el más humano y el más civilizado del mundo”. Regodeo, jactancia.

Me dirán que hago equilibrios para unir épocas, para enlazar el sistema penitenciario de una dictadura con el de una democracia. Para hilar el discurso de siempre, que venimos de donde venimos y que quienes están enfrente vienen también de donde vienen. No son mis letras las que se deslizan por ese argumento, sino las palabras del predecesor de Zoido, ese beato que ponía medallas a todas las vírgenes del calendario católico, entre ellas a la del Amor, y que se apellidaba Fernández Díaz. Aquel carcelero mayor fue quien reivindicó la victoria franquista e introdujo la idea de revancha para con los hijos de los perdedores. Para que no cupiera duda de su intención, lo hizo desde Iruñea.

En las últimas décadas, ese sistema «el más civilizado del mundo» y también el «más duro de Europa» provoca medio centenar de muertes en prisión, anualmente. Con motivo de la muerte en huelga de hambre de Juanjo Crespo Galende (1981), diversas organizaciones, entre ellas Herri Batasuna, alumbraron un comunicado conjunto de validez actual: «Lo ha matado un Régimen, un Gobierno, una ´democracia´, inhumanos e inmorales, incapaces de acceder a sus justas reivindicaciones que sólo pretendían una digna supervivencia humana». Juanjo Crespo, junto a una docena de compañeros, había iniciado la huelga de hambre pidiendo el fin de las torturas en el interior de la prisión de Herrera de la Mancha.

En mayo de 1985, los presos políticos internados en Alcalá Meco denunciaban las amenazas de los funcionarios: «os vamos a envenenar la comida», «os vamos a ´suicidar´», «se ocuparán de vosotros nuestros compañeros del GAL»… Un mes más tarde, José Ramón Goikoetxea, de Loiu, aparecía muerto en los baños de la prisión. EMK definió su muerte. «Lo ha matado esa política de exterminio que practica el Estado con todos los presos».

Cuando en julio de 1997 Peli Hernando, de Arrigorriaga, apareció ahorcado en la prisión de Albacete, Gestoras pro Amnistía dijeron que fue víctima de «una política individualizada que solo busca cómo generar tanto dolor y sufrimiento que impulse al preso a abandonar su forma de pensar». El ayuntamiento de Arrigorriaga denunció la dispersión y PSOE y PP expedientaron a sus concejales. Han pasado 20 años de la muerte de Peli. Y como el mensajero era molesto, en 2001 el juez Garzón criminalizó e ilegalizó Gestoras.

La muerte en prisión, como en el exterior, es una posibilidad. Cierto. Sin embargo, las condiciones en el interior de los muros de las cárceles españolas son lamentables, propias, también es cierto, de un estado como el español que se vanagloria de sus violaciones de derechos humanos. Derechos que exige a todos sus ciudadanos con una celeridad que asombra.

El sistema penitenciario español rebosa ideología. Desde tiempos remotos. Creo que hay un dicho y si no es así me atribuyo su paternidad, que apunta a «dime cómo castigas y te diré quién eres». La descripción del sistema penitenciario español no tiene secretos. Los publicita, como decía en las líneas anteriores, con vanidad. El hacinamiento de los presos es el tercero de Europa, por detrás de Chipre y de Serbia. Aunque la tasa de criminalidad es la cuarta más baja, los presos estadísticamente están en la cumbre.

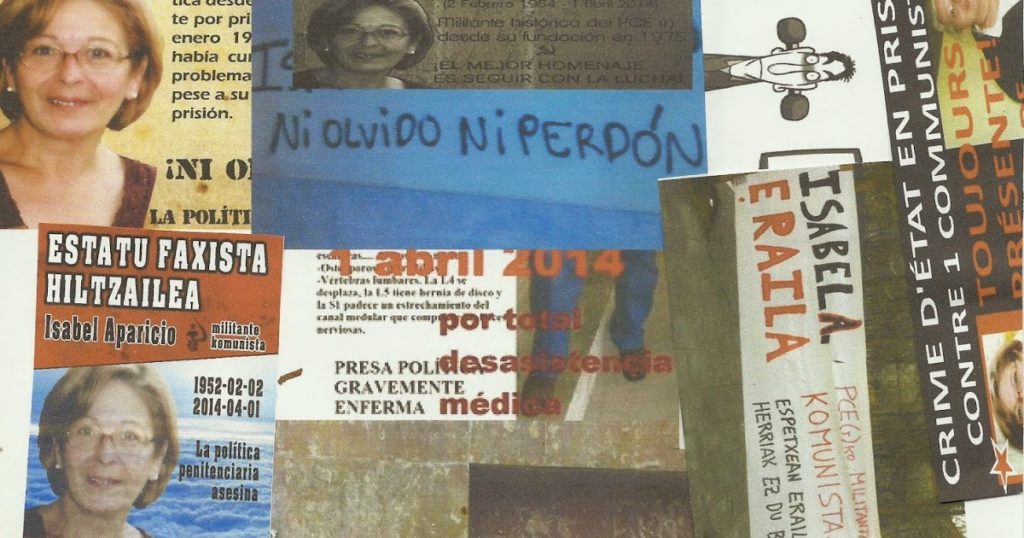

En 2012, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona publicitaba un estudio sobre problemáticas detectadas en el sistema penitenciario español. Lo traigo a colación para maquillar mi subjetividad en el tema. Los autores, Mónica Aranda e Iñaki Rivera, destacaban una ristra de deficiencias provocadas por el hacinamiento, entre ellas la falta de servicios de salud, de higiene… y una idea general: «Siguen existiendo dificultades en los trámites para la excarcelación de enfermos incurables basándose en la primacía del binomio preso-enfermo, sobre el enfermo-preso». El quid. Mientras exista esa primacía, la muerte en prisión seguirá siendo habitual e ideológicamente defendible por un sistema como el actual, inhumano e inmoral, como ya denunciaban hace 40 años los aún ilegalizados.

Iñaki Egaña