Memoria histórica imprescindible:

-La columna de la muerte, el terror de camino a Madrid

Una reflexión introductoria de Paul Preston al libro de Francisco Espinosa “1936. La columna camino de Madrid. Yagüe, Varela y las «normas» del padre Huidobro”, publicado por la editorial extremeña La Moderna.

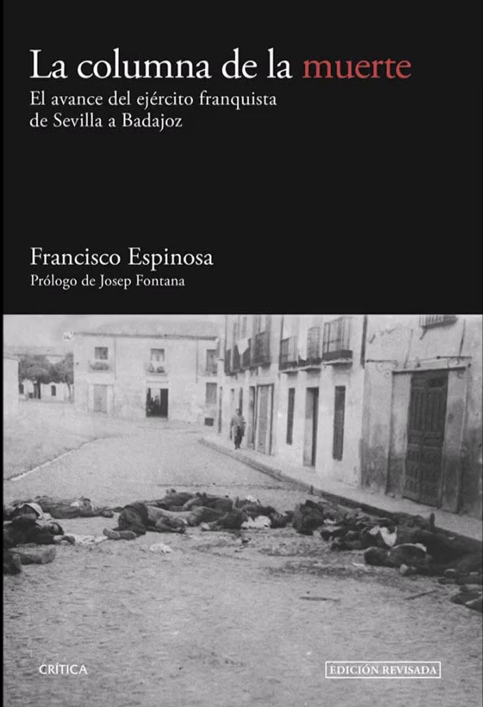

La conducta asesina de las fuerzas enviadas por Franco en la primera parte de su marcha hacia Madrid fue analizada definitivamente por Francisco Espinosa Maestre en una de las obras imprescindibles sobre la guerra civil española. Me refiero a La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (Crítica, Barcelona, 2003). Ahora aborda la segunda parte del avance sangriento de los rebeldes militares, que los llevó de Badajoz a Talavera de la Reina y a Toledo. Esta tarea la aborda Francisco Espinosa con la misma exhaustividad, pero lo hace con un enfoque novedoso. Interpreta el comportamiento de las columnas africanas a través del prisma de la extraordinaria historia de uno de los capellanes del Tercio, el padre Fernando Huidobro Polanco.

Este jesuita de Santander se encontraba estudiando en el extranjero durante los años de la II República española, régimen democrático que consideraba «una pocilga». Desde su exilio lejano, observaba con aprobación el desarrollo del alzamiento militar, viendo la matanza de Badajoz como «un hecho aislado» provocado por las atrocidades cometidas por los rojos. A finales de agosto, pidió a las autoridades de la Compañía de Jesús permiso para regresar a España y ofrecer sus servicios a los militares sublevados. Después de una breve estancia en Valladolid con la milicia falangista, se marchó al cuartel general de los rebeldes en Cáceres, donde fue recibido en audiencia por el general Franco, a quien explicó su deseo de ser capellán de la Legión Extranjera. Franco lo envió a ver al coronel Yagüe.

En la segunda semana de septiembre, Yagüe lo destinó a la 4ª Bandera de la Legión en Talavera de la Reina. Tuvo una recepción renuente por parte de los brutales legionarios. Apreciaban su valentía pero les irritaba su insistencia en que se confesaran, dejaran el juego y renunciaran al trato con prostitutas. A lo largo del avance hacia Madrid, y sobre todo en la conquista de Toledo, el joven jesuita presenció diversas atrocidades. Los salvajes legionarios se resentían de sus esfuerzos por evitar el fusilamiento indiscriminado de los prisioneros. Más que nada, lo que preocupaba a Huidobro de las atrocidades cometidas por los legionarios y regulares era el temor de que dañaran la imagen de la causa en la que él creía con tanto ardor. Provocaba malestar entre las filas por sus intentos de proteger a los heridos y de atender las necesidades espirituales de los que estaban a punto de ser fusilados.

Después de la caída de Toledo, anotó sus reflexiones en torno a esta cuestión en dos documentos dirigidos a «las autoridades militares» y al Cuerpo Jurídico Militar. Bajo el título «Sobre la aplicación de la pena de muerte en las actuales circunstancias. Normas de conciencia», proponía al alto mando que se ejerciera la «justicia» para no incurrir en excesos que mancillaran el honor del Ejército. Argumentaba en contra de «la guerra de exterminio que algunos preconizan», sobre la base de que enconaría los odios, prolongaría la guerra, impediría la reconciliación, privaría a España de la mano de obra necesaria para su reconstrucción y dañaría la imagen del país en el contexto internacional. En el documento enviado al Cuerpo Jurídico Militar justificaba la pena de muerte para los republicanos asesinos de mujeres, sacerdotes e inocentes, y también para los comunistas y los que «han excitado a las masas», pero abogaba por el encarcelamiento para los afiliados a los sindicatos. Denunciaba la ejecución sin proceso judicial adecuado como cosa equivalente al asesinato que estaba deformando la imagen de España.

Enviadas a muchos oficiales y capellanes castrenses, sus protestas llegaron incluso a Yagüe, al teniente coronel Carlos Díaz Varela, el adjunto del general Franco, y al general José Varela. A Yagüe le molestaron unas críticas de lo que era su política deliberada de terror y no hizo nada. El 10 de noviembre, Huidobro le pidió a Díaz Varela que hiciera llegar a Franco sus denuncias de la «inicua y criminal» práctica de fusilar a todo prisionero de guerra, sin considerar si fue tal vez engañado o forzado. Todavía esperando una contestación, a mediados de noviembre, pensando que las columnas estaban a punto de entrar en Madrid, Huidobro escribió al general Varela Iglesias para pedirle que no manchara su nombre glorioso con la masacre esperada de la población de la capital. El 25 de noviembre, Huidobro recibió una respuesta poco plausible de Díaz Varela describiendo la supuesta consternación de Franco al enterarse de los excesos denunciados y su firme determinación de castigar a los responsables. Como era de esperar, no se hizo nada. Después del fracaso en Madrid, a comienzos de diciembre, Varela contestó a Huidobro diciendo que compartía sus sentimientos.

El inocente de Huidobro se creyó las afirmaciones de Díaz Varela y del general Varela. Poco después, fue herido. Mientras convalecía en el hospital, supo que los fusilamientos continuaban al mismo ritmo. A pesar de que quisiera creer que Franco era sincero, seguía preocupándose por la necesidad de reducir las atrocidades en aras de conseguir la futura reconciliación entre ambos bandos. Por tanto, algunos oficiales le advirtieron expresamente de que, si continuaba predicando su mensaje, «a usted le fusilan». El 11 de abril de 1937, Huidobro perdió la vida en Aravaca, en las afueras de Madrid, supuestamente al ser alcanzado por un fragmento de metralla de una granada rusa. Como consecuencia, en 1947, se inició el complicado proceso para su beatificación y canonización.

Huidobro había salvado muchas vidas y había vivido como un verdadero cristiano. En el curso de la minuciosa investigación de la causa emprendida por el Vaticano, salió a la luz que Huidobro murió de un disparo por la espalda efectuado por un legionario de su propia unidad, acaso harto de los sermones del capellán. Al descubrirse que fueron los franquistas y no los rojos quienes lo habían asesinado, el Vaticano archivó la causa. Tanto Francisco Espinosa como yo nos enteramos de este curioso caso hace diez años, gracias a la amabilidad del malogrado Hilari Raguer. Ahora, el dr. Espinosa pone al día el tema de la beatificación escribiendo que «a fines de 2019 un convenio entre el Arzobispado castrense y la Compañía de Jesús reactivó la causa de beatificación de Fernando Huidobro, calificado de “el capellán de la concordia”, por considerar que su vida puede ser una guía luminosa para la Iglesia». En enero de 2020 el cardenal Osoro nombró los miembros de la llamada «Comisión Histórica de la causa de beatificación del padre Fernando Huidobro, S. J.», que tuvo su primera reunión en marzo.

Toda esta historia extraordinaria de un individuo atípico se enriquece al ser colocada por Espinosa Maestre en el contexto de la actividad diaria de los capellanes legionarios compañeros de Huidobro. Se muestra que para ellos no cabía hablar de guerra sino de una cruzada en que se moría «defendiendo la gloria de Dios». Consideraban la represión como una tarea más del día. Hablando de valores cristianos en medio de la sangría diaria, más impactante aún que la investigación original que subyace a este libro —y era de esperar, siendo quien es el autor— es su aportación a la literatura de la represión durante la guerra, sobre todo por la visión de testigos portugueses y alemanes. El uso de fuentes portuguesas es especialmente revelador. Cita al militar portugués, corresponsal del Diário da Manhã, Henrique Galvão, que presenció la masacre que acompañó la conquista de Llerena por la columna de Castejón. «Durante su estancia en España Galvão presenció varios fusilamientos de grupos de hasta cien personas, señalando como se iba instituyendo “el hábito de matar” y observando que también caían mujeres». Galvão comentaba la incompetencia militar de la columna y el hecho de que su interés era la represión. Galvão no veía idealismo en una actuación basada en la formación colonial, algo de lo que también se hacían eco otros corresponsales portugueses favorables a los sublevados como Amadeu Freitas, Aprigio Mafra, Costa Junior, Artur Portela o Norberto López. Todos ellos veían que la presencia en vanguardia de moros y legionarios fue un instrumento de terror junto con los bombardeos aéreos contra objetivos civiles para paralizar la resistencia popular.

Incluso para los lectores familiarizados con la literatura sobre la represión, este libro tiene múltiples revelaciones. Está repleto de detalles fascinantes y desconocidos de la represión hecha por las columnas. Nos cuenta que el traslado del grueso del Ejército de África a la península fue realizado en 1.359 vuelos, una muestra más de la ayuda alemana a la causa rebelde. Nos cuenta el trasfondo del reclutamiento de los marroquíes que alistaron en las fuerzas de Franco. El botín de guerra, las radios, las joyas, los relojes, las máquinas de coser y otras cosas robadas a los republicanos vencidos era un aliciente para matar más —en una aguda frase del autor, «cuanto más mataran tanto más podrían robar»—. Muestra cómo para tener contentos a los mercenarios del norte de África les llevaban cocineros de su país, músicos y prostitutas. También subraya que el robo y el saqueo eran prácticas generalizadas no solamente entre los moros sino también entre los falangistas.

La descripción terrorífica de la conquista de Talavera complementa los detalles presentados en La columna de la muerte. Subraya la tremenda desproporción entre las bajas republicanas y las de las columnas. Se hace un uso atinado de las citas de los corresponsales alemanes y portugueses, quienes, por proceder de países simpatizantes de los rebeldes, tenían un acceso privilegiado. Hacían llamativos comentarios sobre la cantidad de cadáveres amontonados que se veían a lo largo del progreso de las columnas, así como sobre la práctica de deshacerse de los cuerpos putrefactos quemándolos. En cuanto al destino de los cadáveres de las víctimas nos cuenta que en Toledo «el enorme cráter de treinta metros de diámetro y ocho de profundidad producido por la explosión de una mina bajo el muro oriental del Alcázar fue utilizado como fosa común. Los primeros en acabar allí fueron los prisioneros tomados como rehenes al inicio de la sublevación; después tendrían el mismo destino decenas de personas asesinadas desde la mañana del día 28 de septiembre». Para ilustrar este asunto aporta unas citas dramáticas de los periodistas alemanes que fueron testigos oculares de lo que pasó. Además, todo el libro está enriquecido con una serie de fotos que ilustran los espeluznantes crímenes contra civiles cometidos por las columnas en Llerena, Badajoz, Talavera y Toledo. En el caso de Llerena, la colaboración de Jorge Arévalo proporciona un magistral y detallado análisis tanto de los perpetradores como de las víctimas de los acontecimientos retratados en las fotos. Supone una aportación impagable de la mecánica de la represión a nivel local.

La riqueza de detalles y de citas presentados en este espléndido trabajo supone una aportación de primera magnitud a la historiografía de la actuación de las columnas. Sin embargo, de igual importancia son sus consideraciones sobre el posible alcance de las protestas y documentos del padre Huidobro. Escribe Espinosa: «A partir de noviembre se inició el proceso por el que, al crearse la maquinaria judicial militar, se pasó de los bandos de guerra con los que se venía actuando desde julio de 1936 a la represión a través de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, proceso que concluyó entre febrero y marzo de 1937».

Esta original investigación acaba planteando la pregunta acerca de si las iniciativas del jesuita Huidobro no tuvieron por tanto su fruto. Muestra que es más que posible que la impresionante Memoria que el fiscal Felipe Acedo Colunga escribió a fines de 1938 se nutriese de los documentos de Huidobro aunque, por supuesto, sin su espíritu cristiano. Se aceptó la idea de que la clase obrera derrotada, a quienes Huidobro llamó las «clases ínfimas», podía ser recuperada para lo que los franquistas llamaban la gran «obra de reconstrucción». Se seguiría condenando a algunos a la última pena, y a otros muchos para ser utilizados como esclavos, en ambos casos sin dar a los acusados posibilidades reales de defenderse, o sea, sin seguir los procedimientos de justicia elemental.

Barnizada con la pátina teológica de otro jesuita, el padre José Agustín Pérez del Pulgar, nació la idea de la redención de penas por el trabajo, que permitía a los condenados acortar sus sentencias y, al mismo tiempo, ganar algún dinero para sus familias; este concepto contribuyó también, como es de suponer, a aumentar sustancialmente los fondos del régimen a la vez que limpiar su imagen de régimen asesino. Espinosa hace la brillante sugerencia de que el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo fue «la plasmación de los deseos de Huidobro». Desde luego, las ideas de Huidobro y Pérez del Pulgar regalaban una imagen humanista y bondadosa a los militares golpistas, blanqueando sus crímenes de guerra.

–https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/columna-muerte-paul-preston