Memoria histórica imprescindible:

–Historia del proletariado:

El zamorano Puente de los Cabriles, otro lugar más en el recuerdo.

A escasos 25 kilómetros de la ciudad de Zamora, entre los términos municipales de Palacios del Pan y Manzanal del Barco, se encuentra una construcción colosal. Es el viaducto del ferrocarril de Martín Gil, conocido popularmente también como viaducto o puente de los Cabriles debido a la denominación toponímica del paraje en el que se halla. El viaducto sirve aún para unir la conexión por tren entre Zamora y Galicia, salvando el embalse del río Esla. Este puente supuso un hito de la ingeniería en su época, ya que tuvo el privilegio de poseer el mayor arco de hormigón del mundo, pero no será de la arquitectura de lo cual se ocupará este artículo. Iremos a la intrahistoria del viaducto, el relato colectivo de los cientos de trabajadores que durante los años de la II República constituyeron allí un poderoso movimiento obrero.

En las obras del del viaducto llegaron a trabajar más de 500 personas simultáneamente. Conviviendo cientos de trabajadores, unos zamoranos y otros que llegaron de diversos lugares de la península. Aledaño a las obras, se construyó exprofeso un campamento que incluía diferentes servicios: oficinas, albergue, talleres, laboratorio, economato, además de diferentes chozas y casas en las cuales bastantes trabajadores foráneos se alojaron con sus familias. Otros operarios arrendaron habitaciones en las casas de los vecinos de las localidades cercanas (Andavías, Palacios, Manzanal, Almendra, Santa Eufemia, etc.), compartiendo con ellos comidas, vivencias, inquietudes e ilusiones.

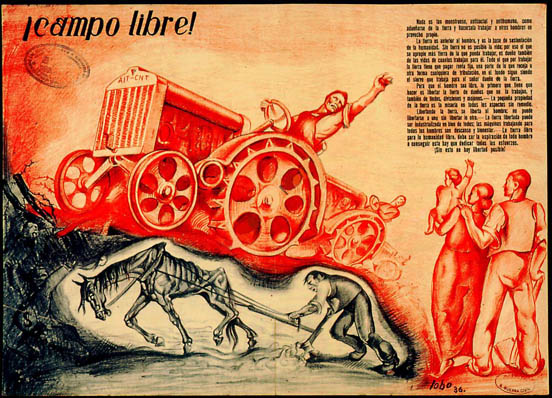

Durante los años republicanos, en las obras del viaducto, se formaron sindicatos con una gran capacidad organizativa y actuaron las dos centrales: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Ambas tuvieron una amplia actividad reivindicativa, desde el comienzo de su construcción hasta el inicio de la Guerra Civil, promoviendo huelgas ya en el mes de octubre de 1934, año clave en la historia del movimiento obrero ibérico al producirse la Revolución de Octubre que tuvo relativa repercusión en la provincia de Zamora (sobre todo en la comarca de Sanabria). Más tarde, fundamentalmente entre mayo y julio de 1936, varias actividades huelguísticas más en las obras del viaducto. Una de esas acciones colectivas, en la primavera del año 36, fue secundada por la práctica totalidad de la plantilla y, tras varias jornadas de lucha, se consiguió una importante mejora salarial (firmada el 16 de mayo de 1936), pasando a ganar 0,75 céntimos más por jornada cada obrero. Aquella victoria quedó grabada en la memoria colectiva de la comarca y recordaban esos antiguos trabajadores el mitin sindical, celebrado después de aquel efectivo paro, en el cual el orador libertario felicitó a los huelguistas diciendo: “¡Compañeros, hemos ganado esta huelga porque no somos hombres que nos alimentemos de migajas!”…

-“Los leones de Rota”

Un libro recorre las atrocidades de ‘Los leones de Rota’, una centuria falangista que entre 1936 y 1937 sembró de terror una parte de Andalucía movida por “la envidia y la impunidad”, según su autor.

Antonio Fuentes sabe que ha destapado un “tema tabú” en su pueblo. ‘Los leones de Rota’ es su segunda obras tras novelar el asesinato del último alcalde republicano de Sevilla, fusilado por los franquistas tras celebrar la Semana Santa.

Apoyado en todo momento en archivos histórico-militares, y en el testimonio de su abuelo de 100 años de edad, Fuentes (1979), entre otros muchos que ha ido recapitulando, el libro recorre las “atrocidades” cometidas por una centuria falangista surgida en un pueblo costero de Cádiz. “Rota ha sido una víctima más”, apunta el autor, que repasa en esta entrevista algunos de los entresijos de aquel “primigenio fascismo español” que, según Fuentes, presenta “más similitudes que diferencias” con los movimientos de ultraderecha que vienen pregonando líderes mundiales de la actualidad.

*En los primeros días del alzamiento, Queipo de Llano conquista Sevilla, como ya relató en su primera novela pero, ¿qué pasó en el resto de provincias andaluzas?

En Cádiz, que es donde principalmente transcurre el libro, también se sublevaron los militares, apoyados por los falangistas, liderados por los hermanos Mora-Figueroa, quienes se plantearon cómo extender el golpe al resto de la provincia. En Jerez y Sanlúcar estaban tomadas desde primera hora, y en El Puerto de Santa María liberaron el penal, donde había falangistas detenidos por el gobierno de la Segunda República. Cuando piensan cómo ir a otras localidades como Rota, por ejemplo, uno de esos falangistas llamado Fernando Zamácola informa de que él trabaja allí para la empresa de su padre y se ofrece para comandar el alzamiento en Rota.

Había sitios donde todavía no habían llegado ni los militares, ni las agrupaciones falangistas, y existía la posibilidad de que los guardias civiles se hubieran sublevado. Fue el caso de Rota, donde se esperaba que se informara qué estaba pasando. En esos momentos de completa incertidumbre, incluso el Ayuntamiento, en manos del Frente Popular, termina por rendirse, y esa cédula de delincuentes, de asesinos liberados del penal de El Puerto, va a ayudar a la Guardia Civil de Rota a establecerse.

Para ello, como no tienen efectivos, tiran de lo que pueden, entre ellos falangistas del pueblo o gente contraria a la República pero también, como no son suficientes, de lo que yo llamo izquierdistas recuperables: gente de izquierda, tanto de fuerzas obreras, del PSOE, del Partido Comunista, anarquistas, que no se habían señalado y que pueden aprovecharse para poder seguir asentando el control sobre zonas que no habían sido aún conquistadas. El origen de ‘Los leones de Rota’ es esa agrupación heterogénea, creada por el impulso de un falangista, que coge a gente de diversos sectores con la misión de extender el golpe de Estado del 18 de julio a otras zonas, en este caso hacia la sierra, que es donde se habían atrincherado los republicanos.

*Sin ánimo de destripar la novela, ¿cómo y dónde actúa primero esa agrupación falangista en el verano de 1936?

Como en cualquier grupo humano, muy heterogéneo además, son varias las respuestas. Ahí hay desde delincuentes asesinos que están cumpliendo penas en El Puerto, como he dicho, hasta personas que se ven obligadas a participar de ello porque es su única elección: o recibir un tiro y a la cuneta, o ayudar a la Falange a extender el golpe. Precisamente es el dilema al que se enfrenta el protagonista del libro, que es un republicano convencido, Antonio ‘el Gaseosa’, que ha simpatizado siempre con los movimientos de las fuerzas obreras y que acude frecuentemente al sindicato, incluso con su hijo, donde están los que llevan el pulso del pueblo y del país, porque en ese momento las fuerzas obreras tienen muchísimo poderío en el pulso con los patrones. Antonio se ve obligado a participar a cambio de salvar la vida. (…)

Lo que sí conocemos a través de los archivos militares, y de lo poco que sabemos de los leones de Rota, por ejemplo a través de lo que cuenta Paul Preston en ‘El holocausto español’, es que sometieron a un régimen de terror a la población de la Sierra de Grazalema, que es la misión que ellos tienen hasta que pudieran llegar los militares y ocuparla, previo paso a ocupar Ronda, Málaga, etc. Es un golpe de Estado que, como sabemos, no triunfó en todo el país, pero que trató de seguir adelante aplicando el máximo régimen de terror. Esa es la encomienda que tiene Fernando Zamácola, esa es la misión que tienen los leones de Rota…

-Documental ‘El rojo de Hondarribia’

Jesús Carrera, el “rojo de Hondarribia” que no pudo escapar de la muerte porque no podía andar por la tortura.

Máximo dirigente del Partido Comunista de España en el interior, pasó por varios campos de concentración franceses y sus restos no pudieron ser exhumados del cementerio de Alcalá de Henares por su familia hasta 2018.

Cuando ya apenas podía articular palabra, Jesús Carrera podría haberse sumado a la fuga de la prisión de Alcalá de Henares pergeñada por otros reclusos también represaliados por la dictadura de Francisco Franco. Como relevante dirigente comunista que era, se intentó hasta el final alejarlo de las garras de una muerte que ya se presentaba segura, pero las reincidentes torturas lo habían dejado sin poder andar. Apenas unos días después de que otros represaliados esquivaran la muerte con su huida, Carrera fue fusilado el 16 de enero de 1945 contra la pared del cementerio complutense. “¡Viva la República! ¡Viva el Partido Comunista!”, acertó a gritar con las que fueron sus últimas palabras antes de que las balas lo silenciasen para siempre.

La vida de Jesús Carrera Olascoaga la repasa el documental ‘El rojo de Hondarribia’, de Aitor Baztarrika, estrenado en 2024.